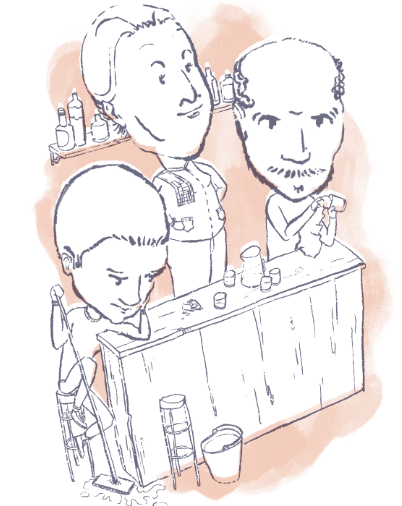

Die Bar ist eine Höhle, ein alter Keller, früher Stall oder Kohlelager. Ein runder Tunnel, der zwanzig Meter vom Innenhof wegführt, spärlich beleuchtet. Von der Decke hängt die behelfsmässig befestigte Bluetoothbox. Über die Bar gelehnt stehen die drei Besitzer*innen und trinken im schummrigen Licht. Erst vor drei Monaten hier angekommen – der Barkauf quasi der erste Akt in Armenien. Alle drei sind aus Moskau nach Gyumri, eine Stadt kleiner als Bern, gezogen. Weg aus Russland. «Es ist nicht unser Krieg», wird betont. An der Bar wird, wer das möchte, in Ruhe gelassen. Trinken ohne soziale Verpflichtungen. Alle anderen sind willkommene Gesprächspartner*innen. Gesprochen wird Russisch und Englisch.

Russische Zahlen von Anfang September behaupten, dass seit Anfang des Jahres 49’000 Menschen aus Russland nach Armenien ausgewandert sind. Die Zahl wird von Schätzungen weit überboten; die BBC rechnete in einem Artikel bereits Ende Mai mit 108’000 russischen Migrant*innen. Die jüngste Mobilmachung Putins dürfte die Zahl zudem nochmals deutlich erhöht haben. Der kleine und unregulierte armenische Mietmarkt explodiert, Mieter*innen werden auf die Strasse gestellt, die Wohnungen für das Vier- bis Fünffache neu vermietet. Der bärtige Mann neben mir mit dem geflochtenen Zopf, der hinten aus seiner Mütze baumelt, ist erst vor drei Tagen angekommen. Er trinkt seinen Schnaps leer, taumelt leicht und erzählt, wie er 4’000 Dollar für das Flugticket von Moskau nach Yerevan bezahlt hat. Die Preise sind aufgrund der riesigen Nachfrage von Russen, die vor der Rekrutierung und dem Krieg flüchten, in nie erreichte Höhen gestiegen. Ausser in Armenien war der frühere Holzfäller noch nie im Ausland. Jetzt möchte er bleiben. Er zeigt auf seinem Smartphone Videos von ihm mit Motorsäge bei der Arbeit und merkt nüchtern an, dass es in Armenien leider kaum Bäume gebe. Dann folgen Videos von einem blonden Jungen irgendwo vor einer Terrassentür – «mein Sohn» — und ich hoffe für einen kurzen Moment, dass er jetzt nicht emotional wird. Man klopft sich auf die Schulter und es ist einen Moment lang ruhig. Die Familie werde nachkommen, sagt er. Bald. Wenn sich alles bisschen beruhigt habe.

Auftritt einer Gruppe aus dem hinteren Bereich der Bar. Armenische Ärzt*innen, die in Gyumri an einer Konferenz teilnehmen und den Feierabend intensiv begiessen. Ein Mann in weissem Hemd steht auf, kommt zur Bar, hebt sein Glas. Es ist nicht der erste Trinkspruch des Abends. «Willkommen in Armenien», wird mir übersetzt, «ich hoffe, ihr (die Russ*innen) findet hier alles, was ihr braucht.» Dann hebt er auf den Frieden an, ein unverständlicher Verweis auf Churchill, alle stossen an, trinken. Schon wieder.

Frieden. Mitte September griffen Truppen aus Aserbaidschan armenische Grenzstädte an, zweihundert Armenier*innen fanden dabei den Tod. Seither stellt Frieden in der Region eine instabile, vulnerable Grösse dar. Die Angriffe haben das Leben im Land verändert, die Stimmung scheint seither gedrückt, angespannt – verständlich. Auf der Strasse wird einem gesagt: «Schade, dass du während des Kriegs hier bist.» Erinnerungen werden wach an den Krieg vor zwei Jahren, der immer noch überall präsent ist: Im Eingang der Schule, in der ich an vier Tagen pro Woche arbeite, beispielsweise. Dort hängen Gesichter in Goldrahmen neben Kerzen und Blumen. Die Gesichter gehörten jungen Männern oder alten Jungs, sie starren nun jeden Tag auf die vorüberschreitende Schüler*innenschaft. Blicke aus einer Zeit, die vorüber ist. Die Gesichter wandelten früher durch die Schule, sie lachten wohl planlos ins Gesicht der Mathematiklehrerin, sie standen vielleicht heimlich im engen Durchgang zwischen Haupt- und Nebengebäude und rauchten die ersten Zigaretten, sie starrten verlegen ins Gesicht der Hauswartin, die ihnen eine Standpauke hielt. Heute, genauer gesagt seit dem armenischen Krieg mit Aserbaidschan im Bergkarabach 2020, tun sie das alles nicht mehr. Geblieben ist ein Grab mit armenischer Flagge auf einem Hügel neben der Stadt und eben das Gesicht im Eingangsbereich ihrer früheren Schule. Auch sonst ist der Krieg im Alltag als Referenz omnipräsent. Auf Gedenktafeln, in Musikvideos, auf Strassenmalereien und Kriegsdenkmälern, als dunkle Vorahnung in den Lebensentwürfen – reproduziert immer auch als Narration des heldenhaften Mannes und der tapferen, ausharrenden Frau.

Der Trinkspruch auf den Frieden verhallt und der Mann, der den Toast anbrachte, verzieht sich wieder in den hinteren Teil der Bar zu seinen Kolleg*innen. Mir kommt es vor, als würden sich nahe und ferne Kämpfe an den Wänden der Bar verfestigen. Einerseits als Begründung ihrer Existenz – die Bar wäre wohl nie in die Hände von Russ*innen übergegangen, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert wäre. Andererseits im Wunsch nach Frieden, den die Trinkenden in subjektiv unterschiedlicher Ausgestaltung teilen. Und zuletzt auch durch den Besuch der russischen Soldaten, die immer wieder mal auftauchen. Gyumri ist Standort der 102. russischen Armeebasis, einem Standort derjenigen Armee also, die seit Anfang des Jahres einen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine führt. Über 3’000 russische Soldaten sind hier stationiert und leben mit ihren Familien in der Stadt, in der auch viele russische Auswanderer*innen leben. Und zwischendurch verlaufen sie sich auch mal in diese Bar. «Mir macht es nichts», sagt die Besitzerin. «Doch sie», – sie zeigt auf ihre beiden männlichen Freunde, «mögen sie nicht». Der Grund liege ja auf der Hand.

Das Trinken in dieser Bar – auch wenn es für heute bald einmal genug ist – verlockt einen zu weltpolitischen Überhöhungen der Situation im schummrigen Licht. «Ist es denn nicht schön, dass hier alle zusammen sind?», frage ich mich, kurz bevor ich mich naiv schelte. Krieg ist das, was die anderen betrifft – das muss ich mir bewusst machen. Das düstere Barlicht akzentuiert meine Nicht-Betroffenheit – meine Kleider sind nicht besudelt. Und während andere an diesem Ort vielleicht aus Gründen trinken, so trinke ich mit Leichtigkeit (ein Faktum, das Distanz schafft). Der Mann mit dem Zopf, der mir zuvor seinen Sohn auf dem hellen Display gezeigt hat, taumelt stärker. Er müsse nach Hause, nuschelt er. Zu betrunken zum Stehen. Er verlässt die Bar und auch ich folge ihm bald. Genug für heute.